Miho歯科医院での治療方針の一つに、精密な治療を行えるように治療環境の整備をしているということがあります。

1枚目の写真、こちらは治療で使用している「拡大鏡(ルーペ)」です。

拡大鏡

拡大鏡

これを装着することで、とても明るいライトがついていますので、暗いお口の中が非常に明るくなり、お口の変化、詰め物の隙間や歯垢の付着状況、歯石など非常に細かい部分まで観察できます。

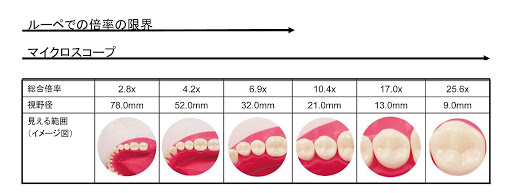

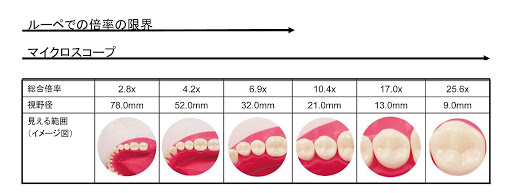

こちらの拡大鏡は、拡大倍率が2.5 倍、4.5倍です。これらを使用して行う治療は、細かい作業が正確にできるため、治療後の良い状態を長く維持させることができます。余計な傷をつけたりすることもなく治療中の痛みを軽減することもできます。

デメリットとしては、ライトの電源ケーブルがやや邪魔になること、ルーペの種類によっては重さがあるので、鼻のあたりが圧迫されることがあります。これらは術者側のことですので、患者様には無関係な部分です。患者様へのデメリットとすれば、細かい作業で治療時間が長引きやすいといったところでしょうか?

特定の部分しか視界に入らないため、患者様のお顔の表情などは見えません。診療補助についているスタッフが治療中の患者様の体調などの変化には気を配る必要があります。

裸眼よりも精密に治せるツールの力を借りて、皆様の歯をより長持ちさせられる治療を行なっています。

さて、1月23日、当院で勤務している歯科衛生士の田河が東京でマイクロスコープ(顕微鏡)を使用した歯科治療のベーシックコースを受講してきました。

マイクロスコープは使いこなすのが非常に難しいため専門的なトレーニングが必要です。

こちらのセミナーでは、日本顕微鏡歯科学会の認定歯科衛生士の林先生が講師で、このようにしっかりと指導をしてくださいました。右上のモニターに模擬患者さんのお口が大きく写っていますね。マイクロスコープの場合は、このモニター画面を録画して患者様に見ていただくことも可能です。

当院の田河も日常は拡大鏡を使用しております。今回のセミナーを通し、マイクロスコープの活用に向けて、模型やデモ患者さんのお口で実際に使用するトレーニングを行いました。講師の林先生から実際のミラーの角度の指導を受けています。

顕微鏡歯科治療は、ほとんどの作業が左手のミラーごしとなるため、ミラーの選定や扱い方がとても重要となります。

こちらは顕微鏡を用いて「スケーラー」という歯石除去のための器具を研いでいる場面です。器具のお手入れにも利用できます。

マイクロスコープでは対物レンズと接眼レンズの組み合わせで、ルーペよりも一層大きく拡大して観察することができます。非常に明るい LEDのライトを備えておりますので、歯の細かい亀裂なども観察できます。

お口の中は暗くて見えにくいので、ルーペ、マイクロスコープを適宜使用することで、MI治療(最小限の侵襲で最大限の効果を引き出す治療)を実現できます。