今日は当院で取り組んでいる「筋機能療法」のご紹介です。

筋機能療法とは・・・

口のまわりの筋肉—舌、口唇および顔面の筋肉—を強くしてバランスを良くし、

正しく機能させるためのプログラムです。

筋機能療法の本来の目的

口のまわりの筋肉が弱くバランスが悪いと、

舌で前歯が押され、開咬(前歯が開いている)や

上顎前突(いわゆる出っ歯)あるいは反対咬合(受け口

)といった不正咬合を引き起こすことがあります。

また、このような舌の癖があると、矯正治療が順調に進まなかったり、

矯正治療後に後戻りすることがあります。

矯正装置をつけなくとも筋機能療法のみで不正咬合がある程度改善することもありますし、

矯正治療が成功するために筋機能療法の併用が必要な場合も多いのです。

また、歯ぐきや歯を支える骨が弱ったとき舌の癖があると歯並びが崩れたり、

逆に舌の癖によって歯ぐきや歯を支える骨が弱る可能性もあります。

具体的には、普段舌は上顎についていて口唇は楽に閉じ、

正しい嚥下、発音ができるようにするのが、筋機能療法の目標です

当院では、咀嚼や嚥下、発音などの「お口の機能」を強化するトレーニングを

患者様の状態に合わせておすすめしています。

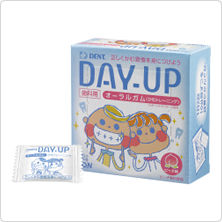

ライオンから出ている「かむトレーニング ガム」は、

適度な噛み応えのあるガムで、

発達段階にあるお子様の「噛む」機能を強化していくことができます。

28粒 680円(約半月分)

1日2回のトレーニングが効果的です

あごを上下に動かすだけの咀嚼では、

歯が内側に倒れた状態でガタガタにならんでしまいます

あごを横にも動かしてすり潰すように食事で気を付ければ、

歯がまっすぐに起き上って、歯並びも改善されてきます

かむトレーニングガムについてはコチラ

朝晩の食事の後など、時間を決めると習慣にすることができます。

- (1)唇を閉じて噛みましょう。

- (2)左右両側の歯を均等に使いましょう。

- (3)姿勢は正しく。

- (4)身長に合った椅子に座り、足をしっかり床につけましょう。

足が床に届かないときは、足置きを使用しましょう。

患者さんに取り組んでいただいています。

「きちんと噛んで食べる」という習慣を小さいうちにしっかり身に着けたいですね。

このほかに、

「舌のトレーニング」というテキストを使った「口腔筋機能療法」や、

「パタカラ」という口輪筋(口の周りの筋肉)を鍛える「筋機能療法」もご案内しています。

パタカラについてはこちら

また、「ムーシールド」も、

筋肉のバランスを整えて反対咬合を改善しますので、

この分野の「筋機能訓練装置」になります。

ムーシールドについてはコチラ

スペースの都合上、今日はここまでですが、

またの機会にゆっくりご紹介いたしますね!

気になる方はお気軽にスタッフまでお問い合わせください(^^)

なお、矯正歯科治療をご希望の方は、当院のビル4Fの「もちだ矯正歯科クリニック」さんをご紹介させていただいております。

院長先生、スタッフの皆さん、とても親切で丁寧に対応してくださり、

Miho歯科医院の患者さまもたくさん受診されていてオススメです^^

![]()

![]()